新着ブログ一覧

前々から、社内から「ヘルメットを新しくして欲しい」、と声を受けまして・・・ この度、ヘルメットを新調しました。 デザインやメーカーなどは現場の若手職人たちの意見をベースに細かいところを追加しました。 そして、実際に出来上がったヘルメットがこちらです。 出来上がったヘルメットは、デザインだけでなく機能的にも優れていてとても好評でした。 正面の「M」のロゴは、今回を機に、石屋さんをイメージできるようなものを新しく作りました。 石垣にも見えるし、壁張りや床張りにも見えるし、あえて左右非対称にもして、手仕事感も出しました。 また、今回のヘルメットは福井を代表する会社、ユニフォームネクストさんで作ってもらいました。 素敵なヘルメットにして頂き、ありがとうございました! このヘルメットが、これから色んな現場で活躍してくれることを願います。

福井市田ノ谷町にある大安禅寺さんがこの度クラウドファンディングで修理の支援を募ることなりました。 大安禅寺さんは、長い歴史を誇る重要文化財であり、地域の誇りとして親しまれてきました。 現在、創建以来初となる「令和の大修理」が始まっていますが、クラウドファンディングによる支援が呼びかけられています。 【クラウドファンディング公式ページ】 https://readyfor.jp/projects/159972 今回のプロジェクトは「ふるさと納税型」を採用し、全国から広く支援を募る仕組みになっています。 返礼品としては、大安禅寺にちなんだ特別な御朱印や笏谷石の古材を使った香立て、 念珠などや特別拝観などが用意され、寄付を通じて文化財保護に直接関わることができます。 村上大理石としても、日頃よりお世話になっている大安禅寺を心から応援しており、 地域とともに文化を未来へとつなぐこの挑戦に深い共感を抱いています。 大安禅寺が次の世代へと受け継がれるよう、多くの方のご支援をお願い申し上げます。

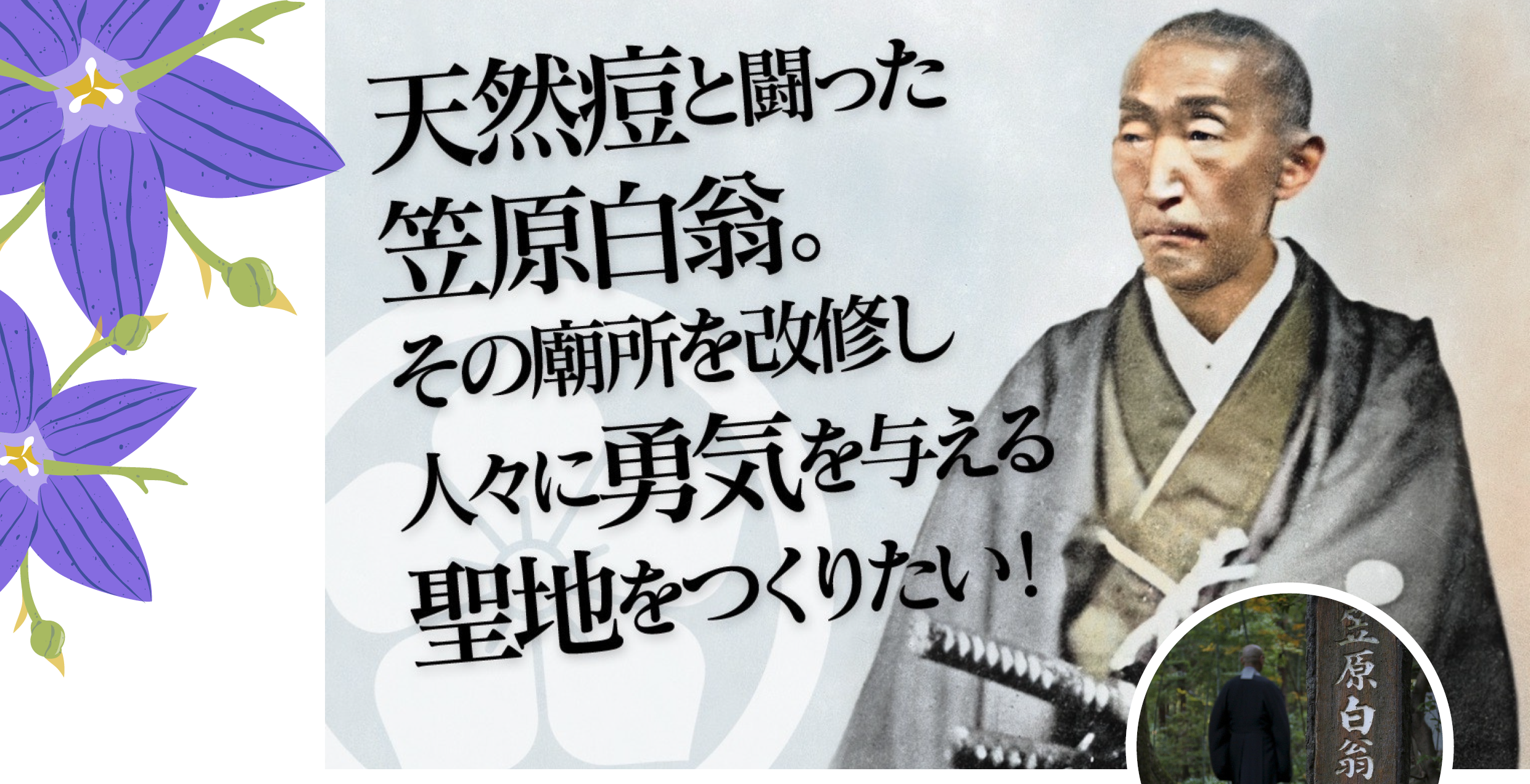

この度、大安禅寺にある笠原白翁の廟所改修が完了致しました。 今回の工事は、白翁の子孫である笠原健様がクラウドファンディングで支援を募り、実施に至りました。 天然痘と闘い多くの命を救った笠原白翁の廟所を改修し、勇気を与える聖地に! そして7/6(日)には支援者の方々をお招きし、除幕式法要が執り行われ、無事に完成した廟所をお披露目することができました。御礼拝頂いた方、誠にありがとうございました。 施工業者として、このような貴重な廟所の工事と式典に関わらせて頂き、感謝申し上げます。 式典の様子については、大安禅寺さんのホームページに詳しくかかれていますので、そちらをご覧ください。 「白翁の功績を未来へ繋ぐ 〜廟所修繕竣工式を終えて〜」 弊社の方では、廟所改修工事のビフォーアフターを中心にお伝えいたします。 廟所入口からの写真です。これまでは、お墓が後ろに傾いていましたが、外柵枠からお墓まですべて据え直しました。また、背面から雨水が墓石側に流れてくることを防ぐために、笏谷石の古材を利用した石積みをしております。積みあがった古材が歴史の重みを感じさせ、白翁のお墓をより引き立てています。 また、参道や墓所内に固まる土を施工しているため、歩きやすく、防草効果もあり、なおかつ美観も保たれます。 お墓を正面から見た写真です。これまでは木の根等の隆起により外柵枠が大きくずれてましたが、木の根を撤去し、外柵枠を直す際にズレ止めの金具を取付ており、今後、同様の被害を大幅に軽減します。 お墓の奥から見た写真です。左の写真で、お墓の一番下の石を見て頂くとよくわかりますが、随分後ろ側が土面に埋まっていたことがわかります。その埋まっていた分が表面に現れたため、お墓が従来より大きく感じられました。また、背面の石積みが斜面の高さに合わせ、段々とした形状になっており、廟所全体が立体的な景観に仕上がりました 廟所奥には、ベンチ型の物置台も設置しました。また、花立等もすべて新品に取り替えています。こういった手が直接触れる部分は新しくすると気持ちも一新します。 墓石背面は厚手の防草シートを施工し、防草とともに、斜面の保護を図ります。 入口側には、看板と歌碑が設置されました。また、元々あったヒサカキの木は形が良いので残し、看板と歌碑の背景として生かしました。 看板には、笠原白翁のお墓がな ・・・more

先日、福井の代表的歌人である、橘曙覧の墓石を修復致しました。 5/18(日)には子孫会による法要も執り行われ、全国から子孫ら30人が参加されました。 昨年末から修復の計画があり、今年の春に着工し、無事に完成の式典を迎えました。 この廟所には、橘曙覧の他、曙覧の長男、曙覧の次男、曙覧の三男のお墓があり、 子孫の方がそれぞれのルーツであるお墓のそばで談笑をされ、記念撮影をしてました。 橘曙覧は「清貧の歌人」と呼ばれていますが、その姿勢を表すような、 竿石と土台だけのシンプルなお墓の構造で、花立や線香立てのようなものはありません。 そのシンプルなつくりが、お墓のある大安禅寺の自然あふれた環境ととても良くマッチしており、 木漏れ日のなかにある、13基の墓石がとても美しく感じました。 この度は、ご依頼いただき、誠にありがとうございました。

先日、3/15、16の2日間に亘り、大安禅寺にて、「365年を光で紡ぐ道」と題し、 令和の大修理 × 大安禅寺 × Digital Artが開催されました。 多数のご参加を頂き、ありがとうございました。 今回のテーマでは、「笏谷石物語」というのものがありまして、 弊社も笏谷石の素材などを協力させて頂きました。 映像作家 反保シュウジ氏による「結城秀康の生涯」 福井初代藩主、結城秀康公の生涯をデジタルアートで表現。「令和の大修理」で発掘された365年前の笏谷石を使用したプロジェクションマッピングです。 越前和紙作家 稲木美穂子氏による展示アート「青藍ノ志」 松平光通公の誠実さや学問への情熱を光で表現しています。笏谷石の上で輝く越前和紙で作られた青いランプが信念と希望を象徴しています。 また、村上大理石では笏谷石に触れてみようと題し、笏谷石で色々と遊べるフリーワークショップなどを行いました。 復元バンドコの中の赤い炎はクリエイター五味氏が急遽その場でこしらえてくれました。 笏谷バランスタワー 笏谷ドミノ 水筆書き 復元バンドコ 今回、初めてクリエーターの方とやりとりをさせて頂いたのですが、 普段身近にみていた石たちが、クリエーターの方によって、生き生きとした作品に生まれ変わったのがとても勉強になりました。 このような機会を頂き、誠にありがとうございました。

坂井市丸岡城の新たな観光拠点施設、丸岡観光情報センター完成し、2月28日に完成式典が行われました。 丸岡城を背景にし、越前織をイメージした屋根が美しく、この地域のランドマークになる建物だと思います。 こちらで使用されている、内装・外装に使用されている笏谷石の製作・施工をさせて頂きました。 笏谷石は4000枚程使用しています。 お近くにお立ち寄りの際は、ぜひご覧ください。 丸岡観光情報センター マチヨリ オープン日は3月15日ということで、イベントもあるようで大きな賑わいになりそうですね。 沢山の方が、訪れてくれることを願っています。 https://kanko-sakai.com/event/5434/ 地元メディアでも放送されていました。こちらでは内部の様子もご覧いただけます。 https://news.ntv.co.jp/n/fbc/category/society/fbaa4e16f87c04407485ea066941a84814

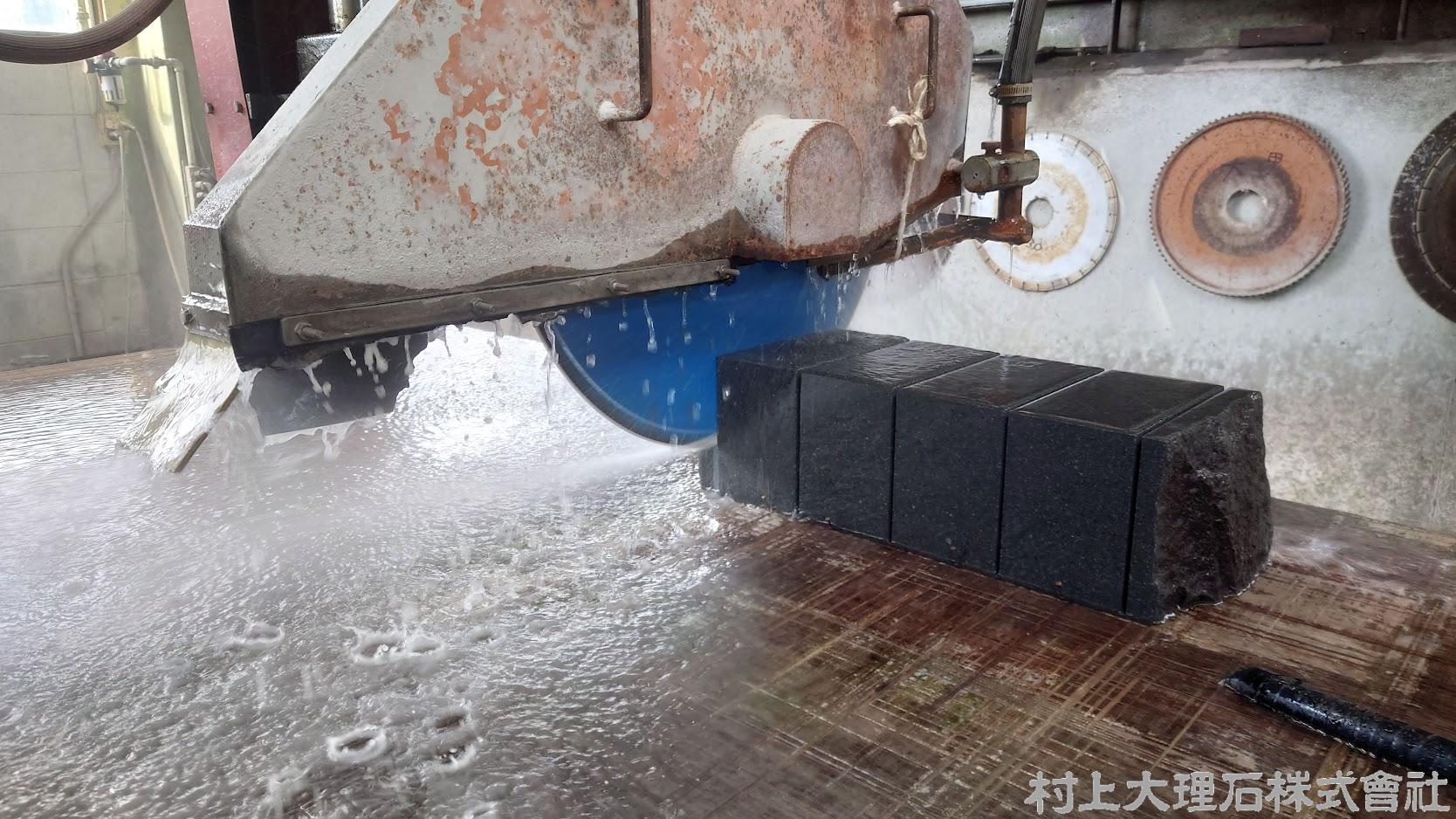

現在、安山岩から看板の台石を製作しています。 安山岩の原石です。雪が積もる中、なんとか見つけました。 近年はもっぱら外国産の花崗岩を製作するのが主でしたのが、今回は、お客様からの指名で安山岩を使用した台石を製作しています。 石は、片山石と呼ばれ、山梨県産出の安山岩です。片山小松石ともいわれ、昔からお墓で使われる名石です。 ちなみに、石材を分類すると、以下のようになります。花崗岩と同じ火成岩ですが、形成過程が若干異なります。 安山岩の代表的なものは、鉄平石や小松石です。どれもグレー系ですね。近年好まれる、大地を感じさせるようなアースカラーです。 火成岩(マグマが冷えて固まった岩石) 深成岩(地下深くでゆっくり冷却) → 花崗岩、閃緑岩、斑れい岩 火山岩(地表近くで急速に冷却) → 安山岩、玄武岩、流紋岩 堆積岩(風化した粒子が堆積してできた岩石) → 石灰岩、砂岩、頁岩 変成岩(熱や圧力で変化した岩石) → 大理石、片麻岩、ホルンフェルス この石から本磨きにしあげた見本ですが、今回は水磨き仕上げに決まりました。 原石を加工し始めます。水に濡れたグレーの色が美しいです。 原石を段々と寸法に加工していきます 徐々にかたちが出来上がってきました。天端は水磨き仕上げしてありますが、マットな輝きが美しいです。 これから磨き作業や更なる加工に入っていきます。仕上がりが楽しみです。

地元の各メディアにて報道されていますが、笠原白翁の末裔の方が中心となって、 白翁の墓所を改修し、白翁を偲ぶ「聖地」にしようと、クラウドファンディングで修繕費を募るプロジェクトが始まります。 笠原白翁とは・・・福井市深見町で生まれた幕末の医師で、天然痘の治療や予防に尽力し、多くの人命を救ったことで知られています。特に種痘の普及に貢献し、その功績は後世にも大きな影響を与えました。 そして現代、コロナ禍を経て、改めて白翁の偉大さや功績、およびその姿勢の尊さを振り返ることが多くなりました。没後、145年経過しましたが、今でも白翁に敬意を表し、お墓にお参りされる方が多数いらっしゃるようです。 その白翁をはじめとした一族のお墓が大安禅寺にありますが、墓石が大きく傾き、修繕が必要な状況となっております。 現在の状況。倒木や沈下でお墓が大きく傾いています そこで白翁の末裔である笠原健さんがクラファンで修繕費を募り、白翁の墓所を改修し、白翁を偲ぶ「聖地」にしようと動いています。墓所は今年の夏に向けて完成する予定です。 クラファンは1/24に公開される映画「雪の花」に合わせて、スタートします。 https://camp-fire.jp/projects/789514/preview? リターンである返礼品は、白翁に絡めた御朱印や、高額支援者には歌碑への刻印など、ここでしか得られないものばかりになっています。 映画やクラファンを通じ、ぜひ、多くの方に白翁を知って頂き、ご支援頂ければ幸いです。 詳細については、以下の案内文をご覧ください。

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 今年もスタートは大本山永平寺様での新春拝賀式でした。 今年は雪が少なく暖かい正月となりました。 昨年は元旦から能登地震がありましたが、今年こそは自然災害の少ない、 平穏な一年であることを願っております。 また式の中で、「祝祷端座(しゅくとうたんざ)」という時間が設けられ、 参加者全員が姿勢を正す時間がありました。 肩の左右を整え、鼻からお腹までまっすぐ姿勢を正し、 その姿は、決して右往左往せず、前に卑屈にならず、後ろにぞんざいにならない姿であるのを現しています。 新年のスタートを迎え、今一度姿勢と呼吸を整えて、新しい一年に臨みたいと思います。 本年もよろしくお願いいたします。

1月に発生した能登半島地震により、福井県内でも多数被害が見られました。 被害にあわれた方には、深く、お見舞い申し上げます。 福井県内では石川県ほどではないですが、主に灯篭などに被害が生じております。 弊社で対応しました復旧工事について、まとめましたので、ご参考になれば幸いです。 ■灯篭復旧工事(個人宅) 地震で竿石から竿石から倒れていたのですが、今後を考え、竿石の高さを半分にカットし、復旧しました。 ■神前灯篭復旧工事(神社) 神前灯篭の片方が倒れたのですが、復旧。その際、ギボシの先端が欠けていたのを、ハギレ補修(新しい部品を接合)して直しています。 ■灯篭復旧工事(個人宅) 住宅の中でしたので、細い道でも入るカニクレーンにて復旧。五重塔は残っている部品を利用し、四重塔として再生しました ■石垣復旧工事(個人宅) 実際には石垣に影響はなかったのですが、今後も考え、石垣の段数を減らしたいとのことで、小判と1段を撤去し、笠石を戻して、高さを低くしました。 ■鳥居復旧工事 1.着工前 2.解体 3.復旧 4.復旧 今回の地震で倒れることはなかったのですが、着工前は鳥居が3度ほど前に傾いていました。 そこで、一度すべて解体、基礎打ち直し、してすべて復旧しました。 灯篭に関しては半数は建て直しましたが、半数は処分もしました。 また、単純に立て直すだけではなく、将来地震が起こったとしても、被害が少なくなるように工夫もしております。 ご参考になれば幸いです。

先日大安禅寺さんにおいて、石がかたるフェスが開催されました。 当日は、たくさんの方にご来場頂きまして、誠にありがとうございました。 弊社の方では、「年表で見る笏谷石の歴史」と題し、15分程度講演をさせて頂きました。 講演後、たくさん質問を頂き、参加者の関心の高さを感じました。 また、「笏谷石で遊んでみよう」と題し、笏谷石で触れて遊んでもらうコーナーも設けさせて頂きました。フリーワークショップだったので、気軽に、何度も遊びにこられた方もいらっしゃいました。 参加された方の一人一人の意識が高く、また一人一人に密な対応ができたため、とても良いイベントだったかと思います。 笏谷石をより身近に感じられたら、とても嬉しく思います。 ご来場いただいた方、誠にありがとうございました。

福井西部浄苑では見学を随時受付中です。 この墓地ができて15年経ちましたが、気持ちよくお参りできるよう、維持管理に努めております。 季節に合わせた草花・自然が見られます。この時期はシロツメクサとサツキが咲いています この季節は暑くもなく寒くもなく、ゆっくりお参りできますね。 駐車場もたくさんあります。合計100台停められます。 また、最近は、お墓を福井西部浄苑に引っ越される方も増えております。 既にお墓をお持ちの方が、次の世代も踏まえて、将来的な維持のために、福井西部浄苑に引っ越しをされる方が増えています。 特に旧清水町内からの引っ越しが多いです。 同じようなお悩みをお持ちの方、ぜひ、ご相談下さい。